蛇的起源?

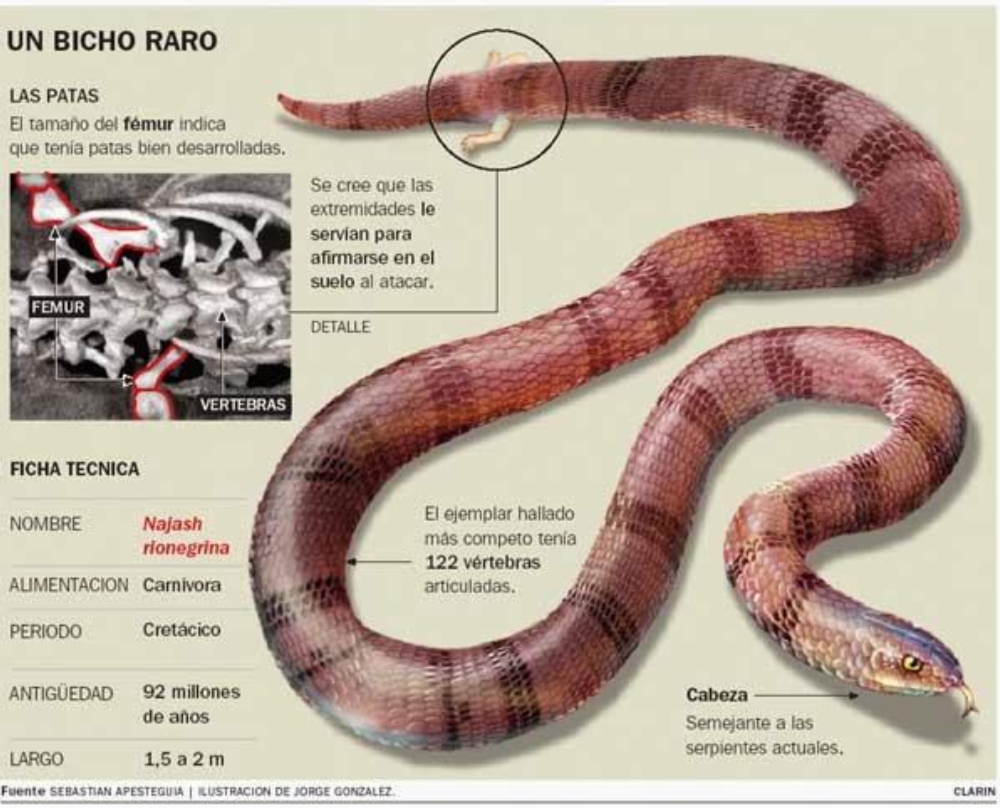

早期的蛇是有腿的,比如說生活在9200萬年前的納哈什蛇(Najash rionegrina)。而第一條沒有腿的蛇,恐蛇(Dinilysia patagonica)出現(xiàn)在大約8500萬年前的白堊紀晚期。

納哈什蛇的發(fā)現(xiàn)表明在現(xiàn)代蛇的起源之前,早期蛇的后肢保留了很長一段時間,而現(xiàn)代蛇在很大程度上是完全沒有四肢的。它的骶骨支撐著骨盆帶,肋骨外有強壯、功能齊全的腿。但是后肢太小太細,無法承受重量,所以后肢被推測為它們在交配過程中可能起到了抱住對方的作用。

此外它的頭骨具有現(xiàn)代蛇頭骨中發(fā)現(xiàn)的一些但不是全部的柔性關(guān)節(jié)。它的中耳介于蜥蜴和現(xiàn)代蛇之間,與所有現(xiàn)代蛇不同,它保留了發(fā)育良好的顴骨,這有些類似于蜥蜴的顴骨。

而后肢在今天的表現(xiàn)就是一些蟒蛇的后肢殘余。

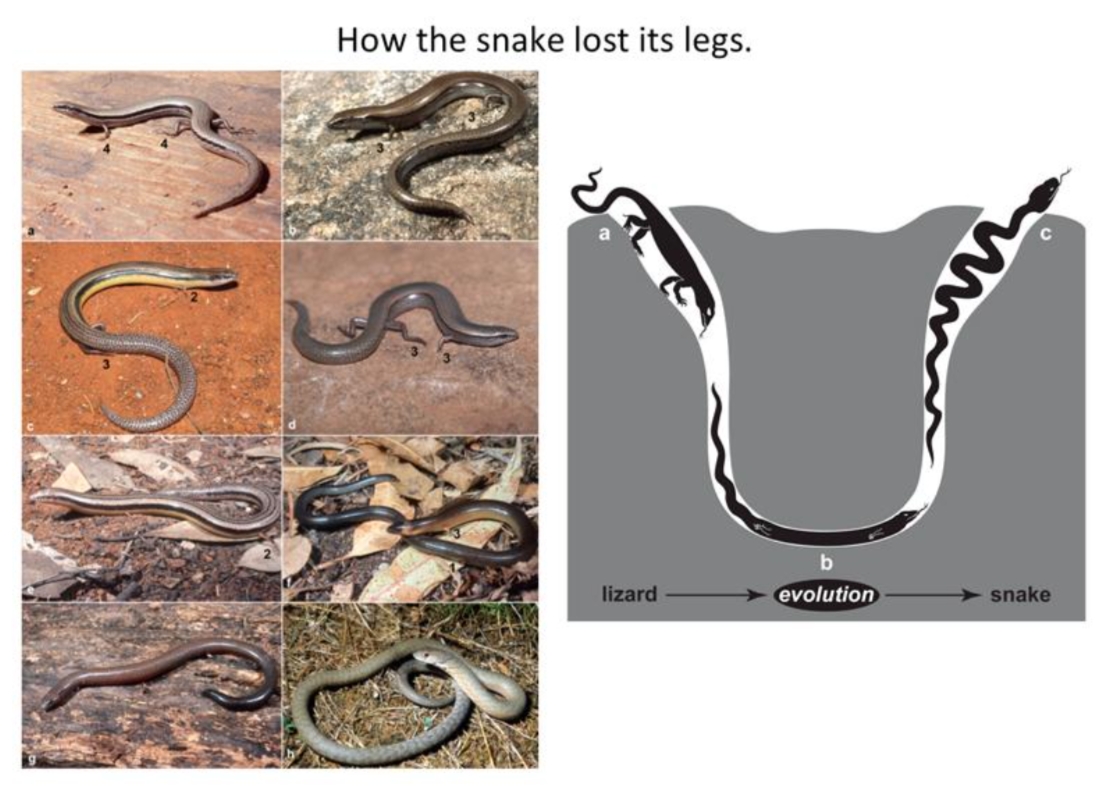

關(guān)于蛇的起源有兩種學說,一種認為蛇起源于陸地穴居,另外一種認為蛇起源于海洋,并且兩種學說均有對蛇的腿部消失還有蛇身上的一些獨特身體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)做出解釋。

第一種說法認為蛇逐漸退化四肢以適應(yīng)穴居生活和地下環(huán)境。再根據(jù)這一假設(shè),蛇眼睛有一層透明的角質(zhì)層(brille)還有外耳缺失等特征的進化是為了應(yīng)對挖掘時困難,如土石會劃傷的角膜和污垢會進入外耳。

第二種說法則基于形態(tài)學,認為蛇的祖先是海洋爬行動物,進化成流線形時退化四肢。蛇眼睛的透明角質(zhì)層被認為是為了對抗海洋條件(海水會導致眼睛失水)而進化的,外耳是由于在水生環(huán)境中的廢棄而喪失的。這最終形成了一種類似于今天海蛇的動物。在白堊紀晚期,蛇重新定居在陸地上,并朝著多樣化進化,最終形成了今天的蛇。

由于納哈什蛇的化石保留了與地下或地表生活有關(guān)的幾個特征,這些特征也存在于原始現(xiàn)存的蛇譜系中,因此支持了蛇起源于陸地而非海洋的假設(shè)。

此外越來越多的化石證據(jù)表明蛇起源于陸地,但并沒有解釋它們?yōu)槭裁催M化成流線型身體的問題。地下生活方式將受益于退化乃至失去四肢,現(xiàn)代穴居蛇和蜥蜴只需將頭穿過松軟的泥土,在地下隧道穿行時四肢只會礙事。[1]

但要確定任何給生活在中生代的滅絕蛇在地下挖洞是很棘手的。侏羅紀和早白堊紀的大多數(shù)化石太零碎了,甚至無法猜測它們的行為。從納哈什蛇的短尾巴來看,納哈什蛇可能是一種穴居動物,它的尾巴很像那些會挖洞的現(xiàn)代蛇。

不過恐蛇在經(jīng)過研究后發(fā)現(xiàn)前庭構(gòu)造與現(xiàn)代穴居蛇閃鱗蛇(Xenopeltis,也被稱為sunbeam snakes)非常相似,因此被推測有95%的概率是穴居動物,恐蛇在地表上捕食,在松軟的土壤中挖掘避難所。[2]

對恐蛇的發(fā)現(xiàn)也支持了陸地穴居起源的說法。

參考文獻:

1、這篇文章是主要參考來源之一,也解釋蛇的其他特征如何形成的 https://www.scientificamerican.com/article/how-snakes-lost-their-legs/

2、https://www.scientificamerican.com/article/how-snakes-lost-their-legs/

歡迎收藏本站,獲取更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。如需轉(zhuǎn)載請保留本文地址。本文地址:http://m.zsliqing.cn/article/1477.html

- 發(fā)表于 2025-01-30 12:30

- 閱讀 ( 228 )

- 分類:值得推薦

你可能感興趣的文章

- 劉禪是扶不起的阿斗嗎? 676 瀏覽

- 荷蘭垂耳兔 303 瀏覽

- 李淵對突厥的態(tài)度是怎樣的? 334 瀏覽

- 神經(jīng)元按照用途分為三種:輸入神經(jīng),傳出神經(jīng), 和連體神經(jīng)。 227 瀏覽

- 肌肉痙攣吃什么? 79 瀏覽

- 五紅湯怎么做? 47 瀏覽