【已解決】 城鎮戶籍的低保標準怎么算?

最佳答案 2023-07-13 16:45

1、政策依據是國務院于2014年發布并實施的《社會救助暫行辦法》:

“第二章最低生活保障

第九條 國家對共同生活的家庭成員人均收入低于當地最低生活保障標準,且符合當地最低生活保障家庭財產狀況規定的家庭,給予最低生活保障。

第十條 最低生活保障標準,由省、自治區、直轄市或者設區的市級人民政府按照當地居民生活必需的費用確定、公布,并根據當地經濟社會發展水平和物

價變動情況適時調整。”

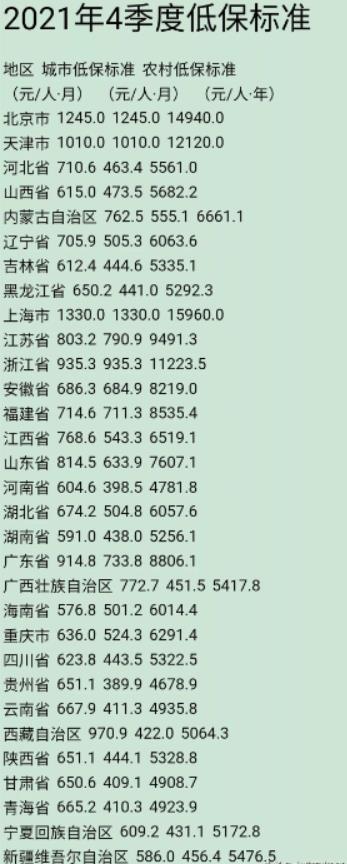

首先,在全國范圍內,省級行政區就有34個,地級市有333個,各地區的經濟發展狀況、人均生活成本、物價水平以及當地政府的財政收入狀況,可以說千差萬別,有的差別就非常大。低保金沒有一個統一的標準,都是根據各地方的經濟狀況而定。

其次,在同一個地區,比如同一個縣市,農村和城市低保標準也有區別,城市肯定高于農村。這個主要是因為城市消費水平和生活成本比農村高。

最后,低保金的發放有兩種,一種是分檔發放,一種是差額發放。

(1)農村低保實行分檔發放。分檔發放就是根據家庭的困難程度把低保分為A、B、C三個檔次,每個檔次發放不同的低保金。

(2)城市低保實行差額發放。比如某個地方的城市低保標準是每月1000元,這個1000元只是上線,并不是說標準是1000元就發放1000元。實際發放的低保金是1000元減去收入。

比如某個72歲的城市低保老人,72歲肯定沒有勞動能力,但這并不代表這個老人沒有其它收入。其它暫且不說,這個老人至少有兩項收入,一個是城鄉居民養老保險,一個是老齡補貼。所以在計算低保金的時候,要減去這兩項,得出來的數字才是應該領取的低保金。

這個就是城市低保的發放標準,也是城鄉低保的區別。

2、領取低保的符合條件:

1、家庭人均收入低。判斷收入高、低的具體標準,就是最低生活保障標準,在實際工作中簡稱為低保標準。更直白地說:家庭人均收入低于當地政府確定的低保標準,才可以考慮給予低保待遇。

2、家庭財產狀況符合當地政府的具體規定。通俗地說就是:該家庭不能有超出當地政府規定標準的高價值財產。原因其實很簡單:很多家庭財產可以通過出售、轉讓等方式變現,或者能帶來長期性的經濟收入,如房屋出租就可以收取租金。

換而言之:

(1)當家庭人均收入<低保標準時,可以納入低保;

(2)當家庭人均收入≥低保標準時,一般不能納入低保。

(3)但在目前的政策環境下,還有一些特殊的規定。例如,低保邊緣家庭中的重度殘疾人、重大疾病患者,在全家人均收入高于低保標準、低于低保標準的1.5倍時,可以僅僅將重度殘疾人和重大疾病患者本人納入低保。這就是所謂的單人戶保障方式。

請先 登錄 后評論

感謝您的支持,請隨意打賞。您的贊賞將鼓勵我繼續創作!

職場社牛

- 社會 職場

- 1 關注

- 0 收藏,318 瀏覽

- 匿名 提出于 2023-06-30 09:14

掃碼關注微信公眾號

相似問題

- 案件處理是否得當? 1 回答

- 誰參與了山東蜜雪冰城店刑案? 1 回答

- 哪些范圍是需要公安民警授權給輔警才能執法的? 1 回答

- 單位倒閉前,如何安排職工的人事檔案? 1 回答

- 我可以用公積金償還購房貸款嗎? 1 回答

- 工傷保險的賠償金額是否能夠滿足受害者的需求? 1 回答