電子自旋的發現

在上個世紀二十年代初期,物理學家們已經知道了原子由正負電荷組成,而且正負電荷都有一定的量子化單位:質子和電子。他們也知道了原子中有一個小小的核心,叫做原子核,由質子和中子組成,而電子則圍繞著核心運動。他們還知道了電子運動的規律遵循著波粒二象性,即電子既可以表現為粒子,也可以表現為波。

但是,在這個看似完美的理論中,還有一些問題沒有解決。比如說,氫原子光譜中的一些細微差別。氫原子只有一個電子,所以它的光譜應該很簡單。但實際上,在氫原子光譜中,有一些線是由兩條非常接近的線組成的,這就是所謂的精細結構。物理學家們試圖用相對論效應來解釋精細結構,但是還是不能完全符合實驗結果。

1921年,康普頓提出了一個大膽的假設:也許電子不僅有軌道角動量,還有自身角動量,或者叫做自旋。他認為電子可以看作是一個帶電荷的小球,在自己周圍旋轉,并產生一個磁場。這樣一來,電子就有兩種可能的自旋狀態:順時針或逆時針。康普頓還推測,如果把一個帶有自旋的帶電粒子放在一個外部磁場中,它的能量會發生變化,因為它的磁矩會和外部磁場產生相互作用,這就是所謂的塞曼效應。康普頓用這個假設來解釋了一些鐵磁物質的性質,但是他沒有給出電子自旋的具體數值,也沒有提供實驗證據。

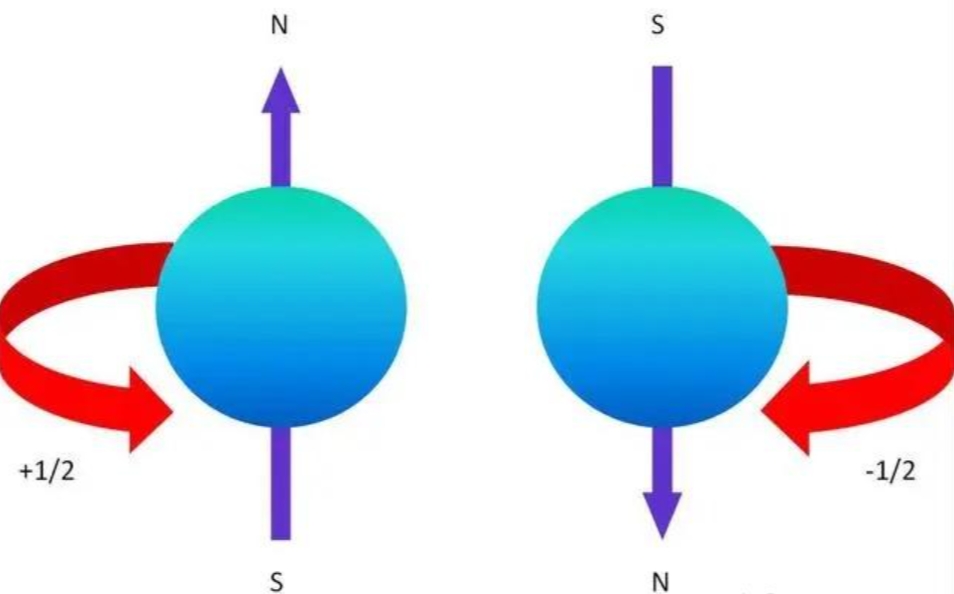

1922年,斯特恩和格拉赫設計了一個實驗,來檢驗康普頓的假設。他們把一束銀原子蒸汽通過一個非均勻的磁場,然后觀察銀原子在屏幕上的分布。如果沒有自旋,那么它們應該在屏幕上形成一個連續的條紋。如果有自旋,并且自旋可以取任意值,那么它們應該在屏幕上形成一個模糊的斑點。但是,實驗結果卻出乎意料:銀原子在屏幕上形成了兩個清晰的點,分別對應于兩種不同的自旋方向。這就證明了電子自旋的存在,而且電子自旋是量子化的,只能取兩個離散的值:+1/2或-1/2。這個實驗被稱為斯特恩-格拉赫實驗,是量子力學史上的一個里程碑。

1925年,古德斯密特和烏倫貝克在知道了斯特恩-格拉赫實驗的結果后,提出了一個更完善的電子自旋理論。他們認為電子自旋不是由電子真正的空間旋轉造成的,而是一種內稟的量子屬性。他們還引入了第四個量子數:自旋量子數ms,來描述電子自旋的狀態。ms只能取+1/2或-1/2兩個值,分別對應于向上或向下的自旋方向。他們用這個理論來解釋了氫原子光譜中的精細結構,并且得到了很好的符合。

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://m.zsliqing.cn/article/840.html

- 發表于 2024-09-11 17:41

- 閱讀 ( 323 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 26歲至45歲接種HPV疫苗效力會低嗎? 421 瀏覽

- 為什么不能直接生產多巴胺并進行注射? 315 瀏覽

- 預警衛星有什么功能? 314 瀏覽

- 為什么國家規定滅菌乳要禁止添加復原乳? 28 瀏覽

- 航天員在太空怎么上廁所? 30 瀏覽

- 媽媽如何爭奪孩子的撫養權? 41 瀏覽